Le 3 octobre 1940,

sous le chapiteau de la famille

Gurême-Leroux, nul ne peut

imaginer que se déroule

ce soir-là, la dernière séance

du cinéma familial.

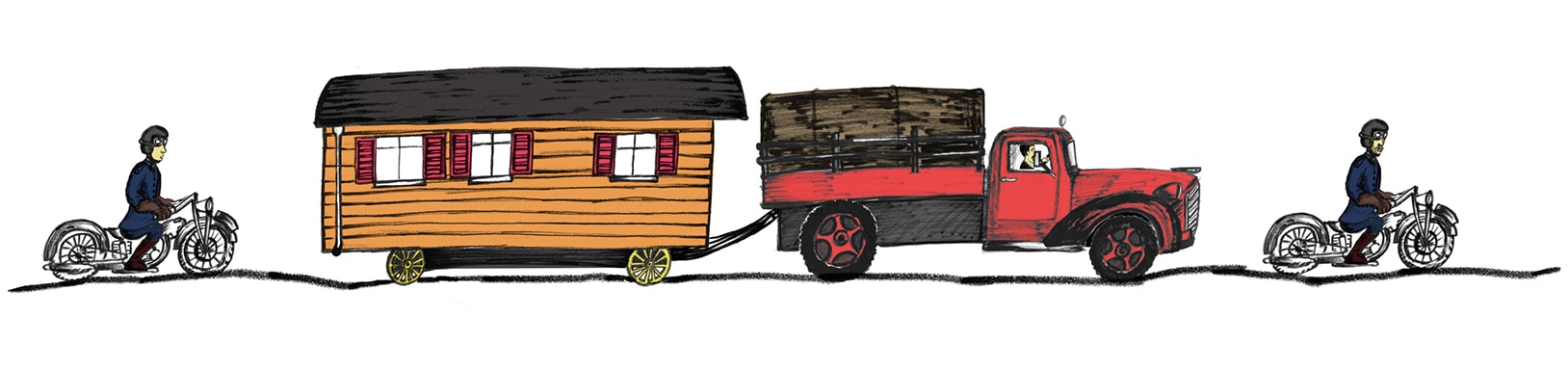

Nous quittions définitivement le champ sur lequel nous vivions, à Petit-Couronne, près du port de Rouen. René, Henriette et moi étions dans la cabine du camion conduit par mon père. Ma mère et les petits se trouvaient à l’arrière. Un gendarme précédait le convoi à moto. Son collègue fermait la marche.

Tout le monde s’affaire pour la projection du film de Jean Dréville « Troïka sur la piste blanche ». Hubert Leroux, le chef de famille, actionne l’appareil de projection à manivelle et anime la séance de cinéma muet en jouant les dialogues pour le public ; sa femme Mélanie Gurême tient la caisse et les aînés de la fratrie, René, Henriette et Raymond sont réquisitionnés pour rembobiner les films comme toutes les nuits après les projections. Ce soir-là, le public se compose de réfugiés, que l’exode a précipités sur les routes. Hubert Leroux leur offre le gîte sous son chapiteau et le cinéma, abandonné depuis le début de la guerre, reprend du service pour quelques séances exceptionnelles.

Le matin du 4 octobre 1940 la police française vient arrêter toute la famille.

Roulottes, véhicules, chevaux, matériel de cirque, appareils de projection ne retrouveront jamais leurs propriétaires.

C’est le jour même de la promulgation de l’ordonnance allemande décrétant l’internement des Tsiganes en zone occupée, que les Gurême sont arrêtés par des gendarmes français. Transférés au camp de rassemblement des nomades de Darnetal à quelques kilomètres du centre de Rouen, ils sont rejoints par d’autres familles raflées sur les routes, et regroupées sur le site d’une ancienne usine.

Policiers et gendarmes s’étaient déployés au sol. Ils cherchaient partout avec des projecteurs mais ils n’avaient pas de chien. Moi je pensais : « Ces cons-là, ils fouillent en bas alors que je suis en haut! »

Hubert Leroux et sa famille sont enfermés dans le camp de no-vembre 1940 au 21 avril 1942. Le froid, la sous-alimentation, la vermine, les maladies, la maltraitance des gardiens sont le lot quotidien des internés.

Raymond Gurême est le seul survivant du camp qui ait livré son témoignage sur ce lieu.

Les lettres des internés conservées aux archives attestent des mauvais traitements, de la faim, des conditions sanitaires extrêmes. Toutes ces lettres, dont la majorité sont rédigées par René Gurême, restent sans réponse. La seule issue reste la fuite mais l’enfermement familial des Tsiganes retient les hommes tentés de s’échapper, auprès de leurs femmes et de leurs enfants. Néanmoins, d’un commun accord avec leurs parents, trois des ainés de la famille Gurême optent pour l’évasion, dans l’idée qu’ils seront plus utiles pour aider leurs familles en étant dehors.

Le 23 juin 1941, Henriette, la sœur de Raymond, s’enfuit du camp avec Henriette Delage et Anita Cortes, elles sont reprises le 21 juillet et ramenées au camp. René et Raymond s’évadent le 26 juillet ; ils sont arrêtés le 14 août suite à une dénonciation.

La deuxième évasion de Raymond

a lieu le 5 octobre 1941.

Fiche anthropométrique d’Henriette Gurême

Ce qu’aucun homme n’a pu faire,

Un gamin de quinze ans l’a montré

Que ce n’était pas une affaire

De se sauver tout en étant enchaîné.

C’était pour une bagatelle

Qu’on l’avait mis au cagibi

Mais sa colère en était telle

Que le soir il est parti,

Parti de Linas-Montlhéry.

Les gendarmes se mirent à ses trousses,

Mais ils n’ont pas pu le rattraper

Ils sont revenus tous bredouilles,

Le chef avait l’air d’une andouille !

Et si Dieu le veut bien,

C’est pas aujourd’hui, ni demain,

Que nous reverrons notre frangin !

Henriette Gurême

La chanson d’Henriette chantée par Raymond

« J’ai passé la nuit dans l’arbre

et je suis parti au petit jour »

Récit de Raymond Gurême

« J’étais au mitard, au cachot. C’est arrivé parce qu’il y avait un petit gitan, un petit gosse quoi, qui passait entre les gens pour avoir plus à manger, il est passé deux fois. Et puis les gens poussaient, ils voulaient pas qu’il se mette devant eux pour pas perdre leur gamelle. Les trois-quart avaient même plus le goût de vivre, démoralisés. C’était une louche par personne, des bouts de légumes et des asticots. Je l’ai appelé et je l’ai mis devant moi mais ça a duré un moment comme ça. Et puis, le gardien l’a vu et lui a dit « Qu’est ce que tu fais là toi? ». Le gamin, il comprend pas, c’était un petit gosse. Alors je dis: « si il est là, c’est qu’il a faim, il veut un peu de rabiot ». Alors là, le gardien lui met un coup de louche sur la tête. Le gamin, assommé, tombe par terre. Moi j’étais à côté et je mets un coup de poing dans la gueule du gardien. Tous les flics sont venus d’un coup et ils ont matraqué tout le monde. Ils m’ont sauté dessus et mis les menottes. C’était la règle quoi, un mois de cachot. Ils m’ont enfermé au mitard. C’était une petite baraque, en bois, et puis pas de fenêtres, rien, dans le noir. Ils ouvraient la porte tous les trois jours pour donner un peu d’eau et puis un bout de pain. C’était le noir complet.

Je dois vous dire, souvent je me suis mis à pleurer, je sais pas, c’est automatique, les larmes viennent toutes seules. On se met à pleurer on sait même pas pourquoi. Comme à Montreuil-Bellay, le mitard était sous terre. Enterré vivant.

Ils ont tout enlevé, tout de suite après la guerre. Ils voulaient pas que ça se sache. Après nous, c’est des prisonniers allemands qu’ils ont mis dedans. Ils avaient pas encore démonté les baraques à ce moment-là. Ils ont tout enlevé après. C’est propre maintenant ! Il y avait des miradors à chaque coin, ça faisait comme un pigeonnier. Il y en avait un là-haut qui balayait le camp à coup de projecteur, ça durait pas toute la nuit, il y avait une relève toutes les deux heures, comme à l’armée. Il fallait attendre que le projecteur passe pour s’échapper. Comme j’avais les menottes, j’ai passé les menottes le long des clous qui étaient fixés au plancher, j’ai gratté. Il me restait un peu d’eau et j’ai tiré sur les menottes. Je me suis arraché de la viande, regardez, j’ai encore les traces sur les deux mains. Je suis sorti, et au coin de l’hôtel-restaurant, il y avait un gros arbre, je suis monté dedans et je me suis caché dedans. J’ai passé la nuit dans l’arbre et je suis parti au petit jour.

« Des « nomades » derrière les barbelés. Étude du camp d’internement de Linas-Montlhéry en France occupée (novembre 1940 – avril 1942) » Théophile Leroy

Linas-Montlhéry est le seul camp d’internement pour nomades de la région parisienne, situé dans l’ancienne Seine et Oise, aujourd’hui en Essonne.

Camp de Linas-Montlhéry (groupe d’internés devant une baraque), provenance inconnue, probablement prise par l’un des gardiens du camp

Les baraquements se trouvent sur le site de l’autodrome de Montlhéry, sur un plateau, à deux kilomètres de toute agglomération. Derrière les barbelés, du 27 novembre 1940 au 21 avril 1942, sont enfermés 45 hommes, 35 femmes, une vingtaine de jeunes de 16 à 20 ans et une centaine d’enfants de moins de 15 ans. Il n’y a pas d’école sur le camp, c’est le frère de Raymond, René (Lucien) qui se débrouille pour faire la classe aux enfants. Les familles internées sont des forains français, des marchands ou artisans belges, des vanniers ou chaudronniers français ou de grandes familles tsiganes originaires d’Europe de l’Est.

Le camp est gardé par une cinquantaine de gendarmes français, un directeur et un régisseur-comptable, accusé par les internés de les affamer en se livrant à un trafic de tickets d’alimentation destinés aux familles. La mortalité est forte, surtout pour les personnes âgées et les nouveaux nés, particulièrement pendant l’hiver 41. Les internés sont particulièrement affaiblis par la faim, le froid les conditions d’hygiènes déplorables qui entrainent maladies et épidémies que le manque de médicaments ne peut enrayer.

Lettre collective

des nomades du camp de Montlhéry,

du 22 novembre 1941,

adressée au préfet de la Seine et Oise

J’ai l’honneur de vous envoyer cette lettre au nom de tous mes camarades qui sont avec moi internés à Montlhéry et vous prie de bien vouloir nous excuser d’employer des mots aussi crus pour vous écrire mais en la circonstance ils sont nécessaires. Vous savez que voilà exactement un an que nous sommes internés à Montlhéry pour une raison que nous ignorons encore car nous n’avons jamais ni tué, ni volé et cependant depuis un an que nous sommes enfermés, nous n’avons jamais été ravitaillés ni en vêtements ni en chaussures et nous sommes absolument séparés du reste du monde.

Nous sommes ici 200 personnes environ et il y en a au moins quatre-vingts pour cent qui sont pieds nus et pour ainsi dire sans vêtements car quand nous sommes partis de Darnétal nous n’avons eu qu’une heure pour faire nos préparatifs. Nous n’avons donc pas pu prendre grand-chose et le peu que nous avions, nous l’avons usé jusqu’à la corde.

Nous voilà donc réduits à l’état de vagabonds alors que dans nos voitures, nous avons du linge qui pourrit et que nous avons de l’argent dont nous ne pouvons pas nous servir. Vous êtes Français Monsieur le Préfet, vous avez le coeur d’un homme et peut-être celui d’un père. Eh bien, mettez-vous à notre place. Si vous étiez enfermé dans un camp avec votre femme et vos enfants et que vous les voyiez pleurer de misère, quel sentiments ressentiriez-vous alors ?

Eh bien, Monsieur le Préfet nous sommes tous des pères ici, et voilà un an que, tous les jours, nous voyons nos femmes et nos enfants qui la plupart du temps pour ne pas augmenter nos souffrances se cachent pour pleurer. Eh bien, Monsieur le Préfet est-ce là une existence ? Prenez une décision mais ne nous laissez pas souffrir de la sorte. Laissez-nous allez prendre nos affaires que nous avons dans nos voitures et changez-nous de camp car ici la situation est intenable. Sinon libérez-nous sous condition, n’importe laquelle soit elle, nous l’acceptons. Nous l’acceptons même si nous devons acheter des maisons et aller tous les jours à la mairie faire acte de présence.

J’espère, monsieur le Préfet qu’un malheur aussi grand que le nôtre finira par vous toucher car voilà déjà un an que nous souffrons.

Dans l’espoir d’une réponse qui je l’espère sera favorable, veuillez agréer, monsieur le Préfet, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Les nomades du camp de Montlhéry

(Archives départementales des Yvelines, 300 W81/1)

En France, les persécutions contre les Tsiganes ont commencé bien avant l’occupation allemande

Le 6 avril 1940, un décret-loi interdit la circulation des nomades sur l’ensemble du territoire métropolitain pendant toute la durée de la guerre.

Le ministère de l’Intérieur charge les préfets de les assigner à résidence en dehors des agglomérations mais à proximité d’une brigade de gendarmerie, comme le stipule la circulaire d’application. Elle précise également le bénéfice attendu de cette assignation qui permettrait de « stabiliser des bandes d’errants qui constituent au point de vue social un danger certain […] ».

Sous des objectifs de sécurité du territoire, la volonté de sédentariser les nomades est en œuvre

L’ordre est allemand, la réalisation est française, du ressort de l’administration de Vichy

En zone occupée, une ordonnance allemande du 4 octobre 1940 exige leur internement dans des camps administrés et surveillés par les autorités françaises.

Devant l’afflux des internés, les petits camps installés dans l’urgence et la précarité en octobre sont remplacés par des camps plus structurés.