11 août 1925

naissance

de Raymond Gurême

à Meigneux

(Seine-et-Marne)

Raymond porte le nom de famille de sa mère Mélanie Gurême, dont les ancêtres sont issus de familles yéniches, vanniers, marchands ambulants, journaliers et musiciens.

Le père de Raymond, Hubert Leroux appartient à une grande lignée d’artistes ambulants, depuis cinq générations.

Raymond est le troisième des neuf enfants de la fratrie. René et Henriette qui l’ont précédé puis Marie-Rose, Carmen, Camille, Solange, Suzanne et Jean.

Famille Gurême, été 1937

(Archives familiales)

Mon compagnon de scène était un poney noir baptisé Pompon. J’étais haut comme trois pommes et je sautais dessus depuis la piste et je paradais, debout sur son dos.

J’étais particulièrment fier de mon costume de clown qui avait été cousu par ma mère. Il était en soie bleue, avec des étoiles et des paillettes. Lorsque j’entrais en scène, j’étais maquillé : ma mère faisait brûler un bouchon pour le noir des cils, elle me mettait du rouge à lèvres sur le nez, du talc pour bébé sur la figure.

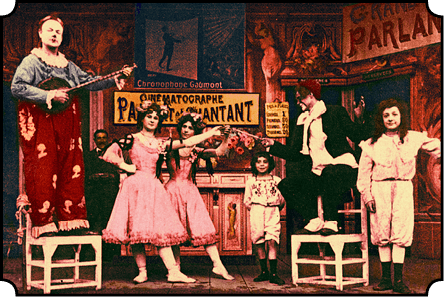

Les souvenirs de Raymond remontent à sa petite enfance, le jour où son père le hissa sur ses épaules et présenta au public du cirque familial, un nouveau petit clown acrobate de deux ans. De pirouettes en pitreries, Raymond occupe la scène avec ses frères et sœurs et son père voltigeur à cheval. Sous la houlette paternelle, l’entraînement pour les numéros d’acrobatie est exigeant et sans nul doute à l’origine de l’agilité légendaire de Raymond et de son endurance qui lui permirent de réussir de multiples évasions et exploits physiques tout au long de sa vie.

Sous le chapiteau Gurême-Leroux, l’activité du cinéma est complémentaire de celle du cirque. Là encore les souvenirs de Raymond sont vivaces pour décrire l’organisation des tournées, l’accueil dans les villages, l’installation du chapiteau, le matériel de cinéma, le déroulement des séances jusqu’au rembobinage manuel des bobines après les projections.

Des haltes sédentaires sont nécessaires pour la santé d’Hubert Leroux qui souffre des séquelles physiques de la Première Guerre mondiale. C’est lors d’une étape à Saint Denis que Raymond, qui fait du porte-à-porte pour vendre des articles de mercerie pour nourrir la famille, est attrapé par la police et enfermé pour motif de mendicité, à la maison de correction de Montesson.

Premier enfermement,

première évasion !

J’ai recouvert d’un torchon les traverses de ferraille qui barraient les fenêtres, puis j’ai tiré de toutes mes forces pour les écarter. C’était pour moi la première d’une longue liste d’évasions, neuf en tout, dont huit pendant la Seconde Guerre mondiale : pas si mal pour un petit homme !

Lorsque la guerre éclate,

la famille est sur les routes

de Normandie.

Puis le décret du 6 avril 1940

interdit la circulation

sur tout le territoire.

Le père de Raymond

se fait embaucher

aux hauts fourneaux

de Petit Couronnes

près de Rouen

où toute la famille s’installe,

jusqu’à ce jour

fatidique

d’octobre 1940.

Le cinéma fait son apparition

en 1895, grâce à l’invention

des frères Lumière.

Il est perçu à l’origine comme

une attraction éphémère,

sans avenir commercial.

Son exploitation est principalement confiée aux forains toujours à l’affût des nouveautés scientifiques et de divertissements spectaculaires pour attirer et divertir leur public. Les forains contribuent également à l’évolution du cinéma, tournant eux-mêmes leurs propres films, images d’actualités ou films de fantaisie.

Baraque foraine, vers 1900

En 1897, le traumatisme de l’incendie du Bazar de la Charité, lors d’une représentation d’un film des Lumière, éloigne pour un temps les classes aisées et urbaines des projections cinématographiques.

Ce sont les forains qui pendant plus de 10 ans font vivre le cinéma dans tout le pays, le mode itinérant étant le plus efficace et le plus économique pour toucher le public populaire des fêtes foraines. C’est grâce à eux que les premiers producteurs, notamment la firme Pathé, ont réalisé les bénéfices qui ont permis le développement du 7ème art.

Cette expansion inespérée transforme inévitablement le mode d’exploitation du cinéma, dont les forains sont peu à peu exclus au profit du développement sédentaire et industriel. On ne leur vend plus de films puis on les exclut de la location.

C’est à la même époque que la loi 1912 « sur l’exercice des activités ambulantes et la circulation des nomades » est promulguée, après plusieurs années d’une campagne médiatique et de pressions des commerçants sédentaires pour éradiquer la concurrence ambulante.

A l’instar de la famille Leroux-Gurême, quelques familles continueront néanmoins à faire vivre le cinéma itinérant dans le monde rural, jusqu’au milieu du XXe siècle.

« La grande histoire du cinéma forain. Récit édifiant en deux parties » Evelyne Pommerat, enregistré à Saint Germain les Arpajon, 2019, 23 min.

Témoignage de Raymond Gurême,

sur les conséquences de la loi de 1912,

recueilli par Isabelle Ligner

Du plus loin que je me souvienne, mes parents ont toujours eu un carnet forain. C’était une des trois catégories dans lesquelles les ambulants étaient fichés depuis la loi de 1912 avec les marchands ambulants et les nomades (carnets anthropométriques).

Dans ma famille, du côté de mon père, ils avaient souvent de gros métiers – cirque, cinéma, théâtre ambulants – et du coup ils avaient été classés dans la catégorie des forains.

Mais du côté de ma mère, par exemple, il y avait surtout des gens qui tressaient des paniers. Les vanniers, dans l’ensemble, c’étaient des candidats tout trouvés pour le carnet anthropométrique. Souvent on considérait qu’ils ne pouvaient pas vivre de leur métier déclaré et qu’ils devaient sans doute se livrer à des activités un peu louches donc on les collait dans la catégorie nomade, qui, dans l’idée de l’administration voulait souvent dire « moins-que-rien étranger ».

Même chez les vanniers, c’était le bazar, car certains avaient le carnet anthropométrique et d’autres le carnet forain. Et on avait vraiment l’impression que c’était attribué à la tête du client. Il n’y avait pas de logique, c’était totalement arbitraire donc dangereux. Ça venait des mairies et des préfectures et « la réputation » des personnes concernées y était pour beaucoup. Le niveau d’éducation aussi. Quand l’administration voyait que tu ne savais ni lire ni écrire – ce qui se détectait tout de suite car il fallait signer les demandes et les carnets et beaucoup de Tsiganes savaient à peine tracer une croix – alors direct, on les mettait dans les nomades, qui étaient la catégorie qui t’amenait le plus de misère avec les mairies, la gendarmerie, la police, la population. En fait, les nomades étaient tout le temps dans le collimateur, les forains seulement occasionnellement.

Les Tsiganes qui savaient un peu discuter, écrire, qui avaient du matériel, pouvaient obtenir un carnet forain. Il fallait avoir une patente et fournir les preuves que tu exerçais un métier forain. Mon père, avec son matériel de cirque et de cinéma, avant la Seconde guerre mondiale, il n’avait jamais eu de mal à obtenir son statut de forain pour lui, sa femme et ses enfants. Le carnet forain ressemblait en fait beaucoup aux titres de circulation (livret et carnet) qui existent depuis 1969. Tous les petits, donc moi aussi, étaient enregistrés sur le carnet de mon père. Ma mère avait son carnet à elle.

Le carnet anthropométrique était moins bien considéré : les Tsiganes essayaient par tous les moyens d’y échapper car le statut de nomades impliquait plus d’entrevues avec la volaille, qui ne se privait pas de tracasser le monde. Un nomade arrivait dans un pays et hop, il fallait aller à la gendarmerie, faire signer le carnet anthropométrique individuel et collectif. Mais le pire, c’était les plaques d’immatriculation blanches et bleues assorties aux carnets anthropométriques et qui désignaient vraiment les nomades à la vindicte populaire. Les flics pouvaient les suivre à la trace et les Gadjé se méfiaient.

Le pire qu’il pouvait arriver à un forain en tout cas, c’était de perdre son statut et d’être « rétrogradé » dans le statut « nomades ». Ceux pour qui le métier ne marchait pas trop bien en avaient des sueurs froides.

Quand on arrivait dans un bourg, mon père montrait essentiellement son carnet forain à la mairie pour obtenir le droit de stationner sur la place centrale. Parfois les gendarmes nous contrôlaient aussi mais ça se passait plutôt bien à l’époque. Notre nationalité française était marquée sur le carnet forain et nous n’étions pas traités comme des corps étrangers alors que certains Tsiganes nomades n’étaient pas considérés comme Français, même s’ils étaient nés dans le même village que le gendarme qui les contrôlait. L’idée c’était que les nomades n’étaient pas des gens fiables, ils avaient souvent l’image de voleurs de poules venus d’ailleurs.

En 1940, lorsque les ambulants ont été assignés à résidence puis internés, ma famille n’aurait jamais dû être raflée. L’ordre d’arrestation visait exclusivement les nomades et nous étions forains. Mais les gendarmes normands n’ont pas fait dans le détail. Nous vivions dans une caravane, donc dans leur esprit il fallait nous arrêter. C’est comme ça que les deux qui sont venus nous arrêter un matin à l’aube ont traduit les ordres. Peut-être que d’autres nous auraient laissés tranquilles.

Allez-savoir !

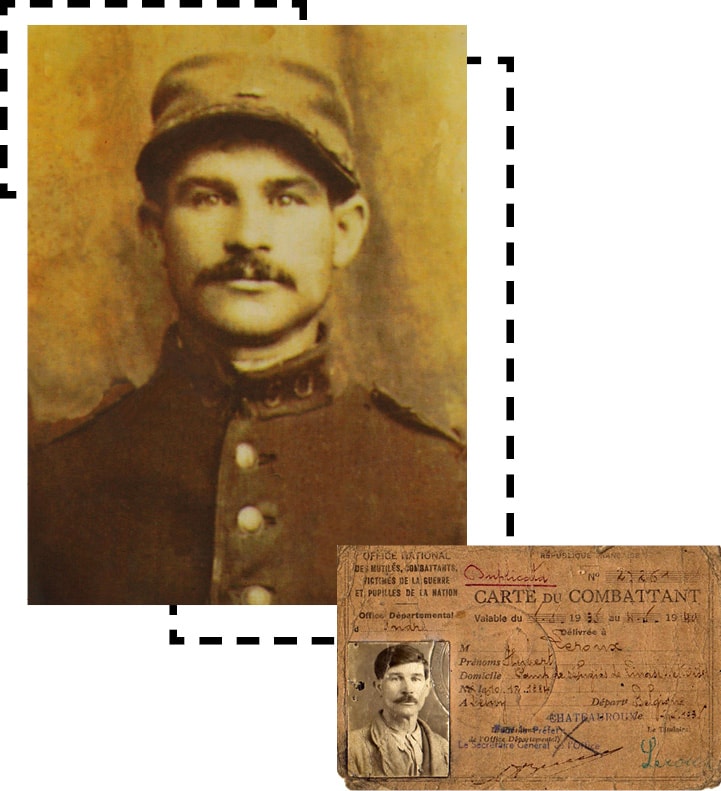

Lors de la Première Guerre mondiale, le père de Raymond, comme tous les hommes sédentaires ou nomades en âge d’être mobilisés, est envoyé au front. Les Tsiganes alsaciens-lorrains sont envoyés dans un « camp de concentration » dans la Drôme, où ils sont enfermés de 1915 à 1919. C’est à ces anciens combattants et internés, ainsi qu’à leur famille, que la patrie fera subir un sort tragique pendant le second conflit mondial.

Hubert Leroux

(Archives familiales)

Sur la photo jaunie le jeune homme fixe l’objectif d’un regard à la fois sincère et fièvreux. Il porte un uniforme militaire de la Première Guerre mondiale, ses yeux semblent dire « oui je suis prêt à défendre ma patrie » tout en exprimant les déchirements propres à la guerre : quitter les siens sans savoir si on va les revoir, abandonner son métier, sa liberté, craindre la douleur, la maladie, la mort….

En 1914, Hubert Leroux a 30 ans. Né à Feluy en Belgique, le 10 décembre 1884 dans la roulotte de ses parents, Constant « artiste gymnasiarque » et Marie-Eugénie « chanteuse de café concert » et « artiste équilibriste », il a repris le flambeau – le cirque familial et le cinématographe ambulant. C’est donc un forain ayant de « gros métiers » comme on disait alors. Avant Hubert, il y a au moins trois générations « d’artistes d’agilité ambulants » circulant entre la France et la Belgique, selon les registres d’état civil. Au moment où éclate la première Guerre mondiale, Hubert choisit la France et paie « l’impot du sang ». Il fait partie des huit millions de Français mobilisés.

Sa famille sait peu de choses sur les expériences qu’il vivra au cours de cette boucherie. Juste qu’il fut envoyé dans la Somme et que toute sa vie, il souffrira des séquelles physiques des gaz inhalés lors des combats. Après la Première Guerre mondiale, Hubert redevient circassien et continue à exercer la voltige, véritable passion de sa vie, avec les chevaux. Mais par moments, il souffrait trop des poumons et ne pouvait plus travailler.

Si sa patrie a envoyé Hubert au combat pendant le premier conflit mondial, lors du second, cette même patrie, la France, le traitera comme un moins que rien, le dépouillera de tous ses biens et l’internera dans des camps spécialement créés pour les Tsiganes en France.

« Je suis français, gazé et blessé de la Grande guerre » ne cessera de répéter ce rescapé de 1914-1918 à ses geoliers français et à l’administration de son pays. La famille Leroux n’est libérée qu’en septembre 1943, soit trois ans après son arrestation. Trois ans d’humiliation, de peur, de faim, de froid, de rejet qui ont brisé Hubert. Le coup fatal viendra lorsqu’il réalisera que sa roulotte, son cirque et ses machines de cinéma ne lui seront jamais rendus et qu’il ne sera jamais indemnisé.

Extrait de « Portrait de Voyageur. Hubert Leroux, combattant de la Première Guerre mondiale, interné pendant la seconde » Isabelle Ligner, Dépêches Tsiganes

La politique française

au début du XXe siècle

repose sur la volonté affirmée de réduire la mobilité

Le cadre juridique de l’internement des « nomades » s’élabore au début du XXème siècle. Discours sécuritaires et campagnes de presse xénophobes stigmatisent les « nomades ». Les journaux parlent « de raz de marée », de « péril », de « hordes errantes » qui déferlent sur le territoire. A des fins de contrôle et de surveillance, un recensement est décidé en 1895 pour identifier et dénombrer les nomades, bohémiens et vagabonds.

Pour satisfaire l’opinion, le législateur français élabore en 1912 une loi destinée à surveiller et réprimer « le vagabondage en roulotte »

La loi du 16 juillet 1912 définit

trois catégories d’individus :

Les marchands ambulants disposant d’un domicile fixe en France qui doivent être porteurs d’un récépissé justifiant leur statut. Les forains de nationalité française sans domicile fixe justifiant d’une profession reconnue qui doivent être titulaire d’un carnet forain. Les nomades quelle que soit leur nationalité, sans domicile fixe, sans métier reconnu « même s’ils ont des ressources ou prétendent exercer une profession » qui doivent être porteurs d’un carnet anthropométrique individuel, d’un carnet collectif et leur véhicule immatriculé.

et des contraintes qui en découlent,

les nomades sont surveillés

dans leurs moindres faits et gestes.